Points clés à retenir

- Le RGAA 4.1 impose de nouvelles obligations légales qui transforment fondamentalement l’approche du design web en France

- Les webdesigners doivent désormais intégrer 106 critères d’accessibilité dès la phase de conception graphique

- Les pratiques de test et validation évoluent avec l’obligation d’audits d’accessibilité réguliers pour les sites publics et privés concernés

- La formation aux normes WCAG 2.1 et aux outils de contrôle devient indispensable pour exercer le métier

- Les relations clients se transforment avec de nouveaux arguments juridiques et commerciaux liés à l’accessibilité

En 2023, le paysage du webdesign français a connu une transformation majeure avec l’application renforcée du RGAA 4.1. Cette évolution réglementaire ne constitue pas simplement un ajout technique, mais une révolution complète de la manière dont tout le monde conçoit et développe les interfaces web. Pour les designers, cette transformation représente à la fois un défi créatif stimulant et une opportunité professionnelle considérable.

Le Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité redéfinit les fondamentaux du métier de webdesigner. Désormais, créer une interface attractive ne suffit plus : chaque élément graphique, chaque interaction, chaque couleur doit respecter des critères précis d’accessibilité pour garantir une utilisation optimale par tous les utilisateurs, y compris les personnes en situation de handicap.

Cette révolution touche environ 12 millions de personnes en France présentant une forme de handicap, sans compter les seniors, les utilisateurs avec des connexions lentes ou évoluant dans des environnements particuliers. L’impact dépasse largement le cadre technique pour transformer l’ensemble de l’approche créative et commerciale du design web.

Le RGAA 4.1 : un cadre réglementaire qui redéfinit le métier

Le Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité version 4.1, entré en vigueur en 2021, marque un tournant décisif dans l’évolution du métier de webdesigner. Contrairement aux versions précédentes souvent perçues comme des recommandations, cette nouvelle mouture s’impose comme un standard légal incontournable avec des implications directes sur la pratique quotidienne des professionnels du web.

L’alignement parfait sur les WCAG 2.1 niveau AA constitue l’une des différences majeures avec les anciennes versions. Cette harmonisation internationale facilite le travail des designers évoluant sur des projets multinationaux, mais impose également des exigences techniques plus strictes. Les 106 critères du RGAA 4.1 couvrent désormais l’intégralité du processus de conception, depuis la phase de wireframing jusqu’à la validation finale.

Les obligations légales renforcées transforment la responsabilité professionnelle des webdesigners. Tous les sites publics doivent respecter ces critères, mais l’extension aux entreprises privées dépassant 250 millions d’euros de chiffre d’affaires élargit considérablement le périmètre d’application. Cette évolution crée de nouvelles opportunités de marché pour les designers maîtrisant l’accessibilité web. Les chefs de projet jouent un rôle clé dans la gestion de la conformité RGAA, en coordonnant les équipes et en veillant à l’application des normes.

Les sanctions financières atteignent jusqu’à 20 000 euros par an pour chaque service non conforme, renouvelables tant que la situation persiste. Cette réalité juridique place l’accessibilité au cœur des préoccupations clients et transforme les arguments de vente traditionnels. Les webdesigners doivent désormais intégrer ces enjeux de sécurité juridique dans leur approche commerciale.

L’impact sur la responsabilité professionnelle dépasse le simple respect de la charte graphique. Les designers deviennent garants de la conformité réglementaire de leurs créations, nécessitant une documentation précise des choix d’accessibilité et une collaboration étroite avec les développeurs pour garantir une implémentation fidèle. Il est essentiel de produire un document détaillant les décisions prises en matière d’accessibilité afin d’assurer la traçabilité et la transparence du projet. La collaboration entre designer et développeur est indispensable pour garantir la conformité technique et la qualité du document final. L’expertise en accessibilité web constitue aujourd’hui un atout différenciant majeur pour les webdesigners sur un marché de plus en plus exigeant.

Les nouvelles contraintes techniques qui transforment la conception

L’intégration des 13 thématiques du RGAA dans le processus de design révolutionne l’approche créative traditionnelle. Chaque décision graphique doit désormais respecter des critères mesurables d’accessibilité, transformant la liberté créative en défi d’innovation inclusive.

Les contraintes de contrastes imposent des ratios précis : 4.5:1 minimum pour le texte normal et 3:1 pour les éléments graphiques. Il est essentiel de garantir un contraste suffisant entre le texte et le fond pour assurer l’accessibilité à tous. En cas de contraste insuffisant entre le texte et le fond, une difficulté majeure de lecture apparaît pour certains utilisateurs, notamment ceux ayant une acuité visuelle réduite. Cette exigence technique redéfinit complètement la conception des palettes de couleurs et l’utilisation de la couleur comme vecteur d’information. Il est recommandé de limiter le nombre de variantes de couleurs afin de préserver la cohérence visuelle et de garantir l’accessibilité. Les designers doivent développer de nouvelles approches créatives pour maintenir l’impact visuel tout en respectant ces seuils de contraste.

La gestion de la navigation au clavier et des focus visibles devient obligatoire pour tous les éléments interactifs. Cette contrainte influence directement la conception des interfaces, imposant une hiérarchie claire et une logique de parcours pensée dès la phase de wireframing. L’intégration d’un mode d’affichage alternatif, tel qu’un dark mode, constitue une solution efficace pour améliorer l’accessibilité et répondre aux préférences des utilisateurs. L’ordre de tabulation doit suivre une séquence cohérente, impactant l’organisation spatiale des éléments à l’écran.

La structuration sémantique HTML5 transforme radicalement l’approche du layout. L’abandon des div génériques au profit des éléments section, article et aside impose une réflexion structurelle dès la conception graphique. L’utilisation du CSS permet de personnaliser l’apparence des composants tout en respectant les contraintes d’accessibilité. Les designers doivent anticiper la hiérarchie informationnelle et la traduire visuellement de manière cohérente avec la structure technique.

Le dimensionnement des zones cliquables, avec un minimum de 44×44 pixels sur mobile, redéfinit l’ergonomie des interfaces tactiles. Cette contrainte impacte directement la densité informationnelle et l’organisation des éléments interactifs, particulièrement sur les écrans de petite taille.

La hiérarchie des titres joue un rôle fondamental dans la compréhension du contenu : une structuration claire des titres (<h1> à <h6>) améliore la lisibilité et l’accessibilité pour tous les utilisateurs.

Les alternatives textuelles obligatoires pour tous les contenus non-textuels transforment l’utilisation des images et des médias. Une solution concrète consiste à fournir des descriptions précises et pertinentes pour chaque image, afin de rendre les contenus accessibles aux technologies d’assistance. Les designers doivent désormais concevoir avec une double lecture : visuelle et textuelle, garantissant la transmission de l’information par tous les canaux sensoriels.

La collaboration entre les différents métiers est essentielle : les graphistes jouent un rôle clé dans le choix de couleurs accessibles et dans la création d’une identité visuelle cohérente. Face aux contraintes, il est nécessaire de générer de nouvelles idées pour concilier esthétique, accessibilité et innovation.

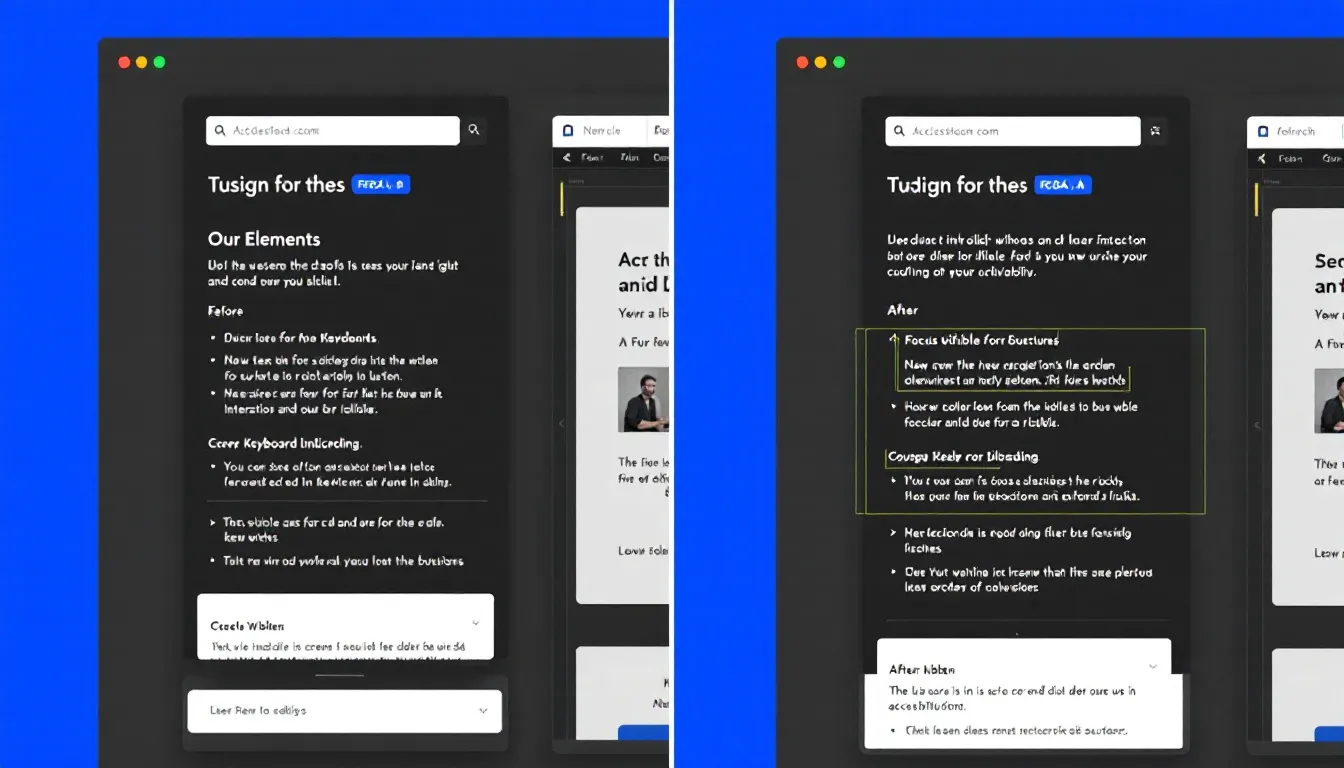

Exemples concrets de modifications dans les wireframes et maquettes

La transformation des pratiques de conception se manifeste concrètement dans l’évolution des livrables traditionnels. Les wireframes intègrent désormais l’ordre de tabulation, visualisé par des flèches numérotées indiquant le parcours clavier. Cette nouvelle approche anticipe les difficultés d’implémentation, notamment pour certains parcours clavier complexes, et garantit une navigation logique pour tous les utilisateurs.

Les maquettes graphiques évoluent vers des documents plus techniques, incluant les spécifications de contraste pour chaque élément coloré. Ces maquettes servent de document de référence pour les équipes techniques tout au long du projet. Les designers utilisent des outils comme Colour Contrast Analyser pour valider en temps réel leurs choix chromatiques, intégrant cette vérification dans leur workflow créatif quotidien.

La transformation des wireframes en interfaces finales se fait en étroite collaboration avec l’intégrateur afin de garantir la faisabilité technique et la conformité aux standards d’accessibilité.

Les formulaires subissent une transformation majeure avec l’obligation de labels explicites et de gestion d’erreurs accessible. Les messages d’erreur doivent être liés sémantiquement aux champs concernés et utilisables par les technologies d’assistance comme les lecteurs d’écran. Lors des tests, la prise en compte des réponses des utilisateurs permet d’ajuster la présentation des erreurs. Une question essentielle se pose alors : quelle est la meilleure manière de rendre les messages d’erreur accessibles à tous ? Cette évolution impose une réflexion globale sur l’expérience utilisateur et la prévention des erreurs.

Les tests utilisateurs incluent désormais des scénarios impliquant une utilisatrice de lecteur d’écran, afin d’identifier les obstacles spécifiques rencontrés lors de la navigation et d’améliorer l’accessibilité réelle des interfaces.

La conception des carrousels et éléments dynamiques intègre obligatoirement des contrôles de pause et de navigation alternative. L’importance du retour utilisateur est prise en compte pour améliorer l’accessibilité de ces composants. Les animations automatiques respectent des seuils de fréquence pour éviter les risques épileptogènes, transformant l’approche du motion design et des transitions.

Enfin, la transformation des pratiques s’accompagne de l’apport d’idées nouvelles pour améliorer la qualité des livrables et encourager l’innovation au sein des équipes. Sur le plan technique, proposer quelque chose de concret, comme un guide de validation rapide de l’accessibilité, facilite l’adoption de solutions efficaces par tous les intervenants.

L’importance de la sémantique dans la conception accessible

La sémantique occupe une place centrale dans la conception accessible des sites web. Pour garantir une expérience optimale à tous les utilisateurs, y compris ceux souffrant d’une déficience visuelle, il est indispensable de structurer le contenu de manière logique et compréhensible. Les technologies d’assistance, telles que les lecteurs d’écran, s’appuient sur la sémantique HTML pour restituer les informations de façon pertinente. Ainsi, l’utilisation de balises sémantiques comme

<header>, <nav>, <main>, <article>, <section> ou <footer>

permet aux utilisateurs de naviguer plus facilement dans le contenu, d’identifier la hiérarchie des informations et de comprendre la structure globale du site web.

Pour les designers et les développeurs, adopter une approche sémantique dès la conception favorise non seulement l’accessibilité, mais aussi la qualité du code et le référencement naturel. Privilégier les balises appropriées plutôt que des éléments génériques comme

<div> ou <span>

permet de donner du sens à chaque partie du contenu, facilitant ainsi la navigation pour tous. Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’inclusion et d’amélioration continue de l’expérience utilisateur, en rendant les sites web plus intuitifs et accessibles, quelle que soit la manière dont ils sont consultés.

Les niveaux de contraste : un enjeu clé pour l’accessibilité visuelle

Le choix des couleurs et le respect des niveaux de contraste sont des aspects fondamentaux pour garantir l’accessibilité visuelle d’un site web. Un contraste suffisant entre le texte et l’arrière-plan est indispensable pour permettre à tous les utilisateurs, notamment ceux ayant des difficultés de perception des couleurs ou une basse vision, de lire le contenu sans effort. Le RGAA impose des ratios de contraste précis, qui doivent être respectés pour chaque élément textuel et graphique.

Les designers doivent donc intégrer la vérification des contrastes dans leur workflow, en utilisant des outils dédiés pour s’assurer que la charte graphique du site web reste conforme aux exigences. Adapter les couleurs, jouer sur les nuances, utiliser des variantes plus foncées ou plus claires, permet de préserver l’identité visuelle tout en assurant une lisibilité optimale. Cette attention portée aux contrastes ne se limite pas au texte : elle concerne aussi les boutons, les icônes et tous les éléments interactifs du site. En adoptant ces bonnes pratiques, les designers contribuent à une expérience utilisateur inclusive et accessible à tous, sans sacrifier la cohérence graphique du projet.

Navigation et interaction : repenser l’ergonomie pour tous

Repenser la navigation et l’interaction sur un site web est essentiel pour offrir une expérience utilisateur de qualité à tous, quelles que soient les situations de handicap. L’ergonomie des interfaces doit permettre à chaque utilisateur d’accéder facilement à l’information et d’interagir avec les contenus, que ce soit à la souris, au clavier ou via des technologies d’assistance. Les menus, liens d’évitement, boutons et autres éléments interactifs doivent être conçus pour être clairs, accessibles et utilisables par tous.

Les développeurs jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de ces solutions, en veillant à ce que chaque interaction soit cohérente, prévisible et compatible avec les différents modes de navigation. L’utilisation judicieuse des événements JavaScript, la gestion des focus et l’accessibilité au clavier sont autant de points à surveiller pour garantir une navigation fluide. En adoptant une approche centrée sur l’utilisateur, les équipes web s’assurent que chaque site web reste accessible, quel que soit le profil ou la situation de la personne qui le consulte. Cette démarche inclusive renforce l’expérience utilisateur et valorise l’engagement du projet vis-à-vis de tous les utilisateurs.

La conception de formulaires accessibles

La conception de formulaires accessibles représente un enjeu majeur pour l’accessibilité web, car ces interfaces sont souvent au cœur de l’action sur un site : inscription, contact, commande, etc. Pour garantir une expérience utilisateur optimale à tous, il est crucial de soigner chaque aspect du formulaire. Les étiquettes de champ doivent être explicites et correctement associées à leurs champs respectifs, afin que les technologies d’assistance puissent les restituer de manière compréhensible. Les messages d’erreur doivent être clairs, visibles et accessibles, permettant à l’utilisateur de corriger facilement ses saisies.

Les développeurs doivent intégrer les attributs ARIA pour fournir des informations complémentaires aux technologies d’assistance, et veiller à ce que la navigation au clavier soit fluide et intuitive. Les boutons de soumission doivent être facilement identifiables et utilisables, même pour les personnes ayant des difficultés motrices. Porter une attention particulière à la conception des formulaires, c’est garantir que chaque utilisateur, quelle que soit sa situation, puisse interagir avec le site web de manière autonome et sécurisée. Cette démarche contribue à une expérience utilisateur positive et inclusive, au bénéfice de tous.

La conception de contenus adaptés au RGAA

Concevoir des contenus adaptés au RGAA est une étape incontournable pour assurer l’accessibilité des sites web à tous les utilisateurs. Cela implique de structurer les textes avec des titres et sous-titres clairs, d’utiliser des listes et des tableaux accessibles, et de rédiger des liens descriptifs qui informent sur la destination ou l’action attendue. Les images doivent être accompagnées d’attributs alt pertinents, permettant aux technologies d’assistance de transmettre l’information à l’utilisateur. Les vidéos, quant à elles, doivent proposer des sous-titres et des transcriptions pour garantir l’accès à l’information, même en cas de déficience auditive.

Les designers, développeurs et rédacteurs doivent collaborer étroitement pour assurer la cohérence et la qualité des contenus sur tous les supports et navigateurs. Une mise à jour régulière des contenus et une veille sur les évolutions du RGAA sont nécessaires pour maintenir la conformité et offrir une expérience utilisateur optimale. Cette approche globale, centrée sur l’humain, permet de créer des sites web inclusifs, où chaque utilisateur trouve sa place et accède à l’information de manière simple et efficace.

L’évolution des méthodes de conception et des workflows

L’intégration de l’accessibilité dès la phase de recherche utilisateur révolutionne les méthodologies de conception. Les personas évoluent pour inclure des profils d’utilisateurs en situation de handicap, enrichissant la compréhension des besoins et des usages. Cette approche humaine de l’accessibilité transforme la vision technique en démarche empathique centrée sur l’inclusion. Une question essentielle se pose alors : comment intégrer au mieux les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap dans le processus de conception ?

Les nouveaux livrables attendus incluent désormais des guides d’implémentation accessibilité détaillant chaque interaction, des grilles de contraste documentant les choix chromatiques, et des spécifications ARIA pour les éléments complexes. Ces documents techniques deviennent indispensables à la collaboration avec les équipes de développement et garantissent la fidélité de l’implémentation. Chaque document d’accessibilité doit être partagé avec toutes les parties prenantes afin d’assurer une compréhension commune. Lors de la rédaction des guides, il est également important de prendre en compte les réponses des équipes techniques pour adapter les recommandations aux contraintes réelles du projet.

La collaboration avec les développeurs s’intensifie autour des aspects techniques ARIA et de la structuration sémantique. Le rôle de l’intégrateur est alors central pour la mise en œuvre concrète des choix d’accessibilité dans le code. Il est essentiel de favoriser la collaboration entre intégrateurs, designers et développeurs afin d’assurer la cohérence et l’efficacité des solutions mises en place. Les webdesigners développent de nouvelles compétences hybrides, maîtrisant les bases du HTML sémantique et des attributs d’accessibilité pour concevoir des interfaces techniquement réalisables.

Les tests utilisateurs inclusifs avec des personnes en situation de handicap s’intègrent au processus de validation. Ces sessions révèlent des usages et des difficultés invisibles lors des tests traditionnels, enrichissant la compréhension des besoins réels et l’efficacité des solutions proposées. Face à ces difficultés, des solutions concrètes sont recherchées et testées pour améliorer l’accessibilité des interfaces. Il est souvent difficile d’anticiper tous les usages réels, d’où l’importance de multiplier les tests dans des contextes variés.

La documentation des choix d’accessibilité devient cruciale pour les équipes de développement. Chaque décision créative doit être justifiée et contextualisée, facilitant l’implémentation technique et garantissant la cohérence de l’expérience utilisateur finale. Chaque document doit être accessible à tous les intervenants du projet pour assurer une transmission claire des exigences. Le recueil des réponses et retours des équipes techniques permet d’ajuster et d’améliorer continuellement les guides produits.

La montée en compétences des équipes s’accompagne d’un apport d’idées nouvelles issues de la collaboration interdisciplinaire, favorisant l’innovation et l’amélioration continue des pratiques d’accessibilité.

La validation des interfaces repose sur l’importance du retour des utilisateurs, qui permet d’identifier les points d’amélioration et d’optimiser les processus en continu.

Design system et composants accessibles

La création de bibliothèques de composants respectant le RGAA par défaut transforme l’approche systémique du design. Ces design systems accessibles incluent toutes les variations d’états nécessaires : focus, hover, active, disabled, avec leurs spécifications techniques correspondantes. Le CSS permet de personnaliser ces composants pour garantir leur accessibilité tout en respectant l’identité visuelle. Cette approche garantit la cohérence de l’accessibilité à l’échelle de tous les projets.

La documentation des patterns d’interaction accessibles devient un élément central des design systems. Chaque composant inclut ses spécifications d’utilisation clavier, ses attributs ARIA et ses alternatives textuelles, facilitant la réutilisation et garantissant la conformité systématique. L’intégration d’un mode accessible ou d’un dark mode par défaut dans le design system permet d’adapter l’interface aux besoins variés des utilisateurs.

Le versionning et la maintenance des éléments d’interface conformes nécessitent une attention particulière. La gestion du nombre de variantes de composants est essentielle pour garantir la cohérence et la maintenabilité du système. L’évolution des critères RGAA et des technologies d’assistance impose une mise à jour régulière des composants, intégrant cette maintenance dans les processus de travail habituels. Une solution efficace consiste à automatiser la mise à jour des composants accessibles afin de réduire les risques d’erreur et d’assurer une conformité continue.

Les outils indispensables pour la conformité RGAA

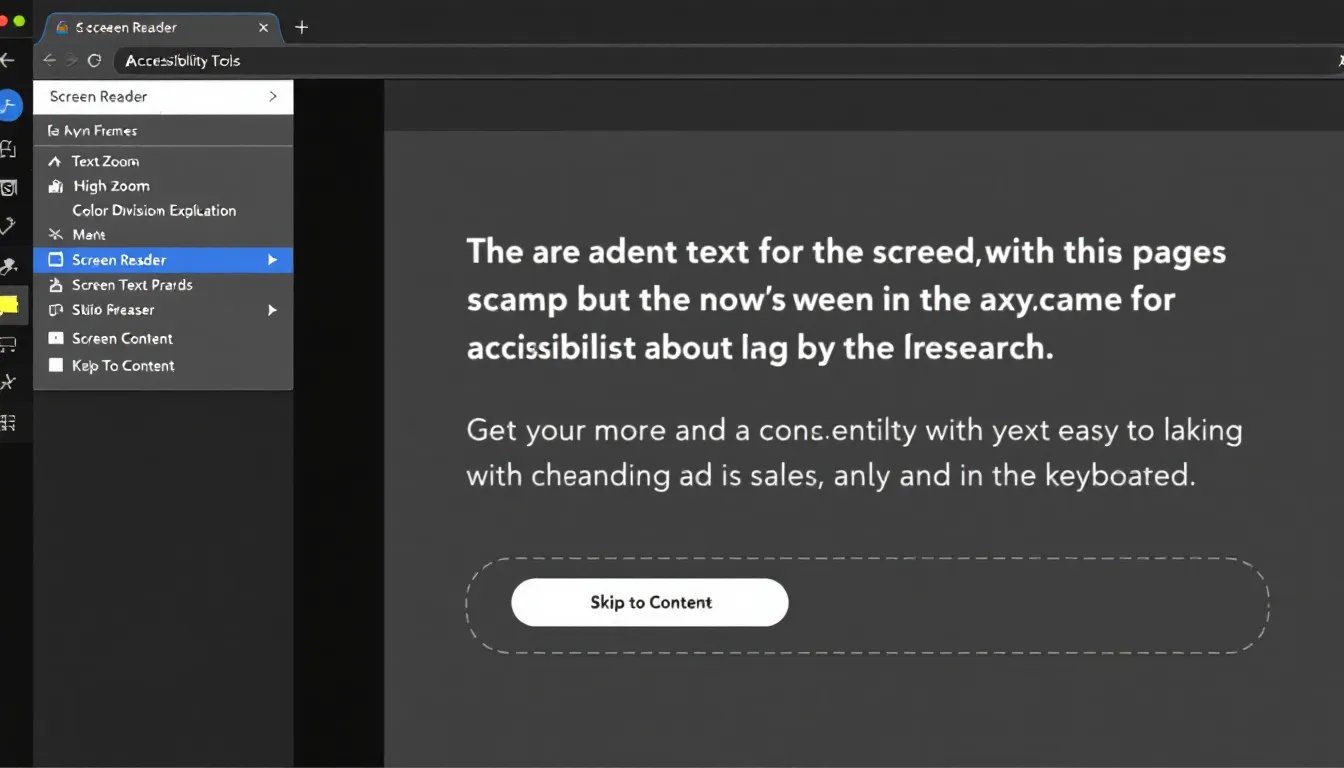

La maîtrise des extensions navigateur devient essentielle pour tout webdesigner. axe DevTools, WAVE et Lighthouse s’intègrent dans le workflow quotidien pour des audits automatisés en temps réel. Ces outils révèlent instantanément les problèmes d’accessibilité et guident les corrections nécessaires, transformant l’accessibilité d’une contrainte en processus d’amélioration continue.

Les outils de contraste comme Colour Contrast Analyser et les plugins Stark pour Figma révolutionnent la conception chromatique. Ces solutions permettent une vérification immédiate des ratios de contraste et proposent des alternatives conformes tout en préservant l’harmonie graphique. Une solution basée sur le CSS peut également automatiser la vérification des contrastes directement dans le code, facilitant ainsi la détection des problèmes dès la phase de développement. L’intégration native dans les logiciels de design facilite l’adoption et systématise les bonnes pratiques.

La formation aux simulateurs de handicaps et aux lecteurs d’écran NVDA ou JAWS devient indispensable pour comprendre les usages réels. L’utilisation de technologies JS permet de simuler des situations réelles d’accessibilité, offrant ainsi une expérience immersive. Cette expérience directe transforme la perception de l’accessibilité et révèle l’impact concret des choix de conception sur l’expérience utilisateur. Les webdesigners développent ainsi une sensibilité pratique aux enjeux d’inclusion. De plus, la diversité des réponses apportées par les outils d’accessibilité enrichit la compréhension des besoins des utilisateurs.

Les solutions de validation automatique comme Pa11y et Tanaguru s’intègrent dans les processus d’intégration continue, automatisant les contrôles de conformité. Ces outils peuvent être intégrés dans différents technos du workflow, qu’il s’agisse de projets en React, d’applications utilisant du JS moderne ou de frameworks variés. Cette approche DevOps de l’accessibilité garantit une surveillance permanente et facilite la détection précoce des régressions.

Pour les plugins, une solution innovante consiste à utiliser des extensions qui automatisent la vérification RGAA et proposent des correctifs en temps réel, accélérant ainsi la conformité et simplifiant le travail des équipes.

Intégration dans les logiciels de design

Des logiciels comme Figma (et Adobe XD) spécialisé accessibilité transforment l’environnement de travail quotidien. Ces extensions intègrent les vérifications de contraste, la simulation de handicaps visuels et la génération automatique d’annotations d’accessibilité directement dans l’interface de conception. De plus, certains plugins utilisent le CSS pour simuler différents modes d’affichage, comme le dark mode ou un mode accessible, afin de tester l’apparence et la lisibilité des interfaces dans divers contextes.

Les templates et kits de démarrage conformes RGAA accélèrent la mise en œuvre de projets accessibles. Une solution efficace consiste à utiliser des générateurs automatiques de composants accessibles, qui produisent des éléments prêts à l’emploi et respectant les normes d’accessibilité. Ces ressources pré-validées incluent tous les composants essentiels avec leurs spécifications techniques, réduisant le temps de conception et garantissant la conformité dès le début du projet.

L’automatisation des contrôles de contraste et de structure s’intègre naturellement dans le processus créatif. Les designers bénéficient d’alertes en temps réel et de suggestions d’amélioration, transformant l’accessibilité en assistant créatif plutôt qu’en contrainte technique. Il est également possible d’activer un mode d’accessibilité dans les logiciels de design, facilitant ainsi la détection et la correction des problèmes dès la phase de conception.

Nouveaux enjeux commerciaux et relation client

Les arguments de vente évoluent radicalement avec l’intégration de la conformité réglementaire et de la réduction des risques juridiques. Les webdesigners développent une nouvelle rhétorique commerciale basée sur la protection légale, l’élargissement d’audience et l’amélioration de l’image de marque. Cette transformation positionne l’accessibilité comme un avantage concurrentiel majeur.

Le positionnement sur l’expertise accessibilité répond à une demande croissante du marché. Les études montrent une augmentation de 30 à 60% des appels d’offres intégrant explicitement un volet RGAA. Cette évolution crée de nouvelles opportunités pour les designers maîtrisant ces compétences et justifie des tarifs premium.

La budgétisation spécifique des prestations d’audit et de mise en conformité RGAA transforme la structure tarifaire traditionnelle. L’accessibilité représente généralement 15 à 30% de temps supplémentaire selon la complexité du projet, justifiant des forfaits dédiés et une valorisation spécifique de cette expertise. Il est essentiel de préserver l’identité visuelle de la marque tout en adaptant les éléments graphiques pour respecter les contraintes d’accessibilité, garantissant ainsi une expérience utilisateur cohérente et inclusive.

La sensibilisation clients aux enjeux d’inclusion et d’image de marque nécessite de nouvelles compétences de communication. Les webdesigners deviennent éducateurs, expliquant les bénéfices business de l’accessibilité : amélioration SEO, élargissement d’audience, conformité réglementaire et renforcement de la réputation. Une solution efficace consiste à présenter des exemples concrets d’améliorations d’accessibilité ayant eu un impact positif sur la performance des sites clients, afin de convaincre de l’importance de cette démarche.

La contractualisation des niveaux de conformité et des livrables accessibilité protège both parties. Les contrats précisent les critères RGAA applicables, les méthodes de validation et les responsabilités de chacun, évitant les malentendus et garantissant la satisfaction client. Il est dans l’intérêt des clients de formaliser ces niveaux de conformité pour sécuriser la qualité du projet et anticiper les évolutions réglementaires.

Formation et montée en compétences nécessaires

Les certifications officielles RGAA et les programmes de formation reconnus deviennent indispensables pour crédibiliser l’expertise. Ces formations couvrent les aspects techniques, juridiques et pratiques de l’accessibilité, fournissant les connaissances nécessaires pour conseiller efficacement les clients et garantir la conformité des projets. Face à la complexité du RGAA, le doute peut s’installer au début, mais il est essentiel de persévérer pour acquérir une maîtrise solide.

La veille réglementaire obligatoire sur les évolutions du référentiel s’intègre dans la routine professionnelle. Le RGAA évolue régulièrement, suivant les mises à jour des WCAG et l’émergence de nouvelles technologies. Cette veille garantit la pertinence des compétences et l’adaptation aux nouvelles exigences.

La participation aux communautés d’accessibilité et le partage de retours d’expérience enrichissent la pratique professionnelle. Publier un billet sur un blog permet de diffuser ses retours d’expérience et de contribuer activement à la communauté. Ces échanges révèlent les bonnes pratiques, les outils émergents et les solutions innovantes, accélérant la montée en compétences et l’amélioration des méthodes de travail.

L’auto-formation aux technologies d’assistance et aux besoins utilisateurs développe l’empathie nécessaire à une conception vraiment inclusive. Le plaisir de progresser dans la maîtrise de l’accessibilité motive à explorer de nouvelles approches. Cette sensibilisation pratique transforme la perception de l’accessibilité et inspire des solutions créatives respectueuses de tous les utilisateurs.

La collaboration avec des experts accessibilité et des associations de personnes handicapées apporte une légitimité et une profondeur à l’expertise. L’intérêt de confronter ses pratiques à celles d’autres professionnels permet d’identifier des axes d’amélioration. Ces partenariats facilitent l’accès aux tests utilisateurs authentiques et enrichissent la compréhension des enjeux réels de l’inclusion numérique.

Le partage d’expérience prend tout son sens lorsque le retour des pairs est pris en compte pour progresser et affiner ses méthodes.

Évolution des profils et spécialisations

L’émergence du métier de designer accessibilité ou UX inclusif répond aux besoins croissants du marché. L’évolution des métiers du web s’oriente vers une spécialisation accrue, chaque métier (designer, intégrateur, développeur) apportant son expertise propre pour relever les défis de l’accessibilité. Ces profils hybrides maîtrisent both les aspects créatifs et techniques de l’accessibilité, devenant les référents internes des agences et des entreprises sur ces sujets stratégiques.

Les compétences hybrides design-développement pour l’implémentation ARIA créent de nouveaux profils professionnels. Le rôle de l’intégrateur devient central dans la chaîne de production, assurant la cohérence entre la conception graphique et la réalisation technique. La collaboration entre intégrateurs, designers et développeurs est essentielle pour garantir la qualité de l’expérience utilisateur et le respect des standards d’accessibilité.

L’expertise audit et conseil en conformité RGAA ouvre de nouvelles opportunités de service. Ces spécialistes accompagnent les entreprises dans leur mise en conformité, proposant des audits, des formations et des recommandations stratégiques pour optimiser l’accessibilité de leurs services numériques. Ils apportent également des solutions innovantes pour faciliter la mise en œuvre des exigences RGAA et améliorer l’accessibilité globale des projets.

Questions fréquemment posées

Le RGAA s’applique-t-il à tous les sites web ?

Non, le RGAA s’applique obligatoirement aux sites publics et aux entreprises privées de plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. Cependant, la tendance montre une adoption volontaire croissante pour des raisons d’image et de responsabilité sociale. De nombreuses entreprises anticipent l’extension probable de ces obligations et considèrent l’accessibilité comme un avantage concurrentiel. Pour les webdesigners, maîtriser le RGAA devient donc pertinent quel que soit le type de client, d’autant que les bonnes pratiques d’accessibilité améliorent généralement l’expérience pour tous les utilisateurs.

Puis-je utiliser mes anciennes maquettes en les adaptant au RGAA ?

Adapter d’anciennes maquettes peut présenter une réelle difficulté, notamment lorsque les contraintes techniques et d’accessibilité sont importantes. Les contraintes de contraste, de taille des éléments et de structure peuvent nécessiter des modifications importantes qui impactent l’identité visuelle globale. Il faut évaluer case par case : si les écarts sont mineurs (contrastes légèrement insuffisants, quelques éléments à agrandir), l’adaptation reste viable. En revanche, si la conception repose sur des codes couleurs sans alternatives textuelles ou des interactions complexes non accessibles, une refonte s’avère souvent plus efficace et économique. L’important est d’auditer précisément l’existant avant de décider de la stratégie à adopter, car il existe différentes réponses possibles selon la situation.

Combien de temps faut-il pour maîtriser les exigences du RGAA ?

Une formation initiale de 2-3 jours permet d’acquérir les bases, mais la maîtrise complète demande 6 à 12 mois de pratique régulière. Il existe souvent une difficulté initiale pour les personnes non familières avec l’accessibilité, notamment pour comprendre les obstacles rencontrés par les utilisateurs ayant une faible acuité visuelle ou des troubles liés à l’âge, en particulier lorsque le contraste n’est pas suffisant. L’important est de commencer par les critères les plus impactants comme les contrastes et la navigation clavier, qui couvrent déjà une grande partie des problèmes d’accessibilité. La courbe d’apprentissage varie selon l’expérience préalable : les designers ayant déjà une sensibilité UX s’adaptent généralement plus rapidement. La pratique sur des projets réels reste le meilleur moyen d’approfondir les compétences et de développer des réflexes de conception accessible.

Comment facturer les prestations d’accessibilité à mes clients ?

L’accessibilité peut représenter 15 à 30% de temps supplémentaire sur un projet selon sa complexité. Il est recommandé de proposer des forfaits spécifiques incluant audit initial, conception accessible et tests de conformité. Une solution efficace consiste à offrir un forfait dédié à l’accessibilité, qui regroupe l’ensemble des prestations nécessaires et simplifie la facturation pour le client. Cette approche transparente valorise l’expertise et évite les discussions sur les “extras” en cours de projet. Pour les projets complexes, un audit préalable permet d’évaluer précisément les besoins et d’établir un devis adapté. L’important est de positionner l’accessibilité comme une expertise à valeur ajoutée plutôt qu’une contrainte technique, en expliquant les bénéfices business pour justifier l’investissement.

Que faire si mon client refuse de respecter le RGAA pour des raisons esthétiques ?

Il faut expliquer les risques juridiques et l’impact sur l’image de marque. Proposer des solutions créatives qui respectent l’identité tout en étant conformes. Par exemple, une solution efficace consiste à jouer sur les contrastes subtils et les textures pour concilier esthétique et conformité RGAA, sans sacrifier l’originalité du design. L’accessibilité n’implique pas forcément un design fade : de nombreux sites accessibles sont visuellement remarquables. Montrer des exemples inspirants peut convaincre les clients réticents. En dernier recours, documenter par écrit le refus du client pour se décharger de la responsabilité juridique. Cette démarche protège le designer tout en sensibilisant le client aux enjeux. Souvent, cette formalisation pousse le client à reconsidérer sa position et à chercher des compromis acceptables.